「あ、雪川さん」

その声で私は右を向いた。そこに立っていたのは小沢木先生だった。

「どうしたの?ここにいて平気?その…あの日のこと、思い出さない?」

意外にはっきり言われたけど、それが多分先生なりの「優しい」表現なのだろう。

「ええ、大丈夫です…その、今もお供えに…」

「そっか、あんまり気にしちゃだめだよ」

そういわれるとかえって気にしてしまう。多分先生もそのことに気がついたのだろう、すぐ話題を変えてくれた。

「そうだ、雪川さんも一緒に来る?」

「え、どこへですか?」

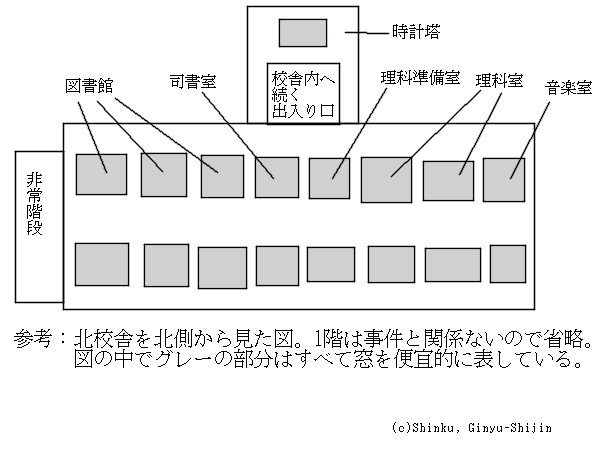

「司書室よ。姥山さんとお茶でも飲もうかなぁ、って思って」 そう言う小沢木先生の意図はすぐに分かった。先生は大の甘党なのだ。学校でお菓子が常備されている場所といえば3箇所しかない。それは職員室と、北校舎と南校舎の間にある茶道部室と、今先生が口にした司書室だ。

「甘いもの食べたら、気分が楽になるかもよ?」

それだけで気分が楽になれたらどれだけいいだろう。ついでに、あれだけいつもお菓子を食べてもほとんど太らない、小沢木先生のような体質になれたらどれだけいいだろう、とも心の中では思う。でも、これは私にとってありがたい申し出だった。普段全く親しくない姥山さんとどう話をしようか、途方にくれていたところだったから。私は小沢木先生の後について司書室へと向かった。先生は司書室の扉をもうノックしている。

「姥山さん?私です、小沢木です。今、あいていますか?」

「ええ、いいわよ…あっ」

明るい声で快諾の言葉が返ってきたが、最後の「あっ」は何だったんだろう?でも、私がそう思っている間にその意味は明らかになっていた。小沢木先生が開けようとした、司書室の扉が開かないのだ。司書室の中から続けて明るい声がする。

「そこ開かないのよ。図書館の中から入ってきてくれる?」

そんな声が返ってきたので、私たちは図書館の中から司書室へと向かった。司書室の入り口は廊下と別に、図書館の本の返却カウンターの後ろにもある。姥山さんは50代がそろそろ来そうな感じのおばさんだ。私が司書に持っている寡黙なイメージと違ってかなりお喋りな人だ。背丈は小沢木先生と同じくらいだけど、体質の違いだろう、姥山さんのほうが横の差ではかなり勝っている。

「あらあら、え〜っと…雪川さん?初めて聞く名前ね。吹奏楽部の生徒さんでもないでしょ?」

いきなりそう聞かれた。そう聞かれるってことは、小沢木先生が吹奏楽部員を誘ってここによく来ているって事じゃないかな、と邪推する。小沢木先生は、さっさと空いていた椅子のひとつに腰掛けた。私も先生の隣に座る。姥山さんは、私たち2人にお茶を出してくれた。喉が渇いていたから…さっきジュースをお供えしたせいだ、なんていったら失礼だけど…あまり遠慮することなく、私はすぐに口にした。その横では小沢木先生が私のことを話している。

「あ、ううん、この子は、ほら…あの日、屋上で叫び声を上げた…」

思わずお茶を飲んでいた手が止まってしまった。そう紹介されてもあまりいい気はしない。

「ああ、それじゃあなたがあの雪川さんなのね?へぇ〜」

何だか居心地が悪くなって、きょろきょろ辺りを見回してみる。すると、大きな本棚が目に留まった。それが目に留まったのは他でもない、そこが廊下に面しているからだ。

「あ、さっき扉が開かなかったのは…」

「そう、そうなのよ。あっちのドア、普段使わないからねえ。思い切って年末に、本棚を動かしたの」

他の部屋の扉は引き戸だが、司書室と音楽室だけは内開きのドアだった。これじゃどうがんばっても開かない。姥山さんはその本棚の話を続けている。

「図書委員の数少ない男の子たちの手を借りてね…あれ、かなり重かったのよ。4人がかり」

「え〜?本を抜いてもあんなに重いんですか、あの本棚?」

小沢木先生のその感想に、姥山さんはなぜか目を丸くした。小沢木先生はいつのまにか、机の上においてあったチョコレートをもう何個か口にしていた。

「ああ、そうね!本を抜けばもっと軽くなったのね!!いやぁ、気がつかなかったわ。エライわね、小沢木先生ったら!」

私は姥山さんに対してもそうだが、それより手伝った男子生徒がそのことに気がつかなかったことに呆れた。小沢木先生と姥山さんの取りとめもない雑談はさらに続く。これじゃ井戸端会議だ。

「それよりこの部屋、少し暑くないですか?」

「あら、エアコンの温度が高すぎるのかしら?いつもこのくらいで設定しちゃうのよ。ほら、自宅と違って電気代を気にしなくていいし…」

「あ、いえ、わざわざ設定しなおさなくてもいいですよ〜。窓、少し開けていいですか?」

「そういう訳にはいかないのよ〜。司書室の窓、嵌め殺しだから」

「あ、すいません、じゃあ少し温度を下げてください。それにしても、今日も冷たい風ですね」

そういわれて私は窓の外を何気なく見た。枯葉が宙を舞っている。まるでマリオネイターに動かされるマリオネットみたいだった。結局私たちは、風のように捉えることのできない何かに突き動かされて生きているのかもしれない。それが正しいことなのか、分からなくていいことなのかを考えながら…。そんな考え事をしていると、姥山さんがエアコンのリモコン片手に戻ってきた。たぶんリモコンを図書館の中においていたのだろう。温度を下げてから、私のほうを見て言う。

「いやぁ、でも雪川さん?あなたの叫び声、かなり堂に入っていたわよ。」

「そうだったんですか?私はずっと…お手洗いに行ったときに白沢さんと鏡野さんを見かけただけで…音楽室にいたから分からなかったんですけど…」

そうか。小沢木先生は音楽室にいたのか。それなら音楽室は防音効果のある壁だし、私の悲鳴も聞こえていなかったんだろう。私は一人納得しながらさらに二人の話を聞く。

「そうよ。もうホントに、雪川さんの悲鳴ったら、まるで2時間のミステリードラマでヒロインがあげるような叫び声だったわ。思わずドキッとしたもの〜」

かなり失礼な発言だけど、言い方自体はあまり失礼には聞こえなかった。むしろ一瞬だけでも自分が英雄視されたのが心地よかった面もある。でも、別のところで私は引っかかっていた。やっぱりそれは間違ってる。テレビで放映されている「2時間のミステリードラマ」なんて、私から言わせてもらえばミステリでも何でもない。ただの追跡劇だ。一応犯人が分かっていないからサスペンスとも呼べないのはもどかしい。辞書的な分類としては、最初から犯人が分かっていて犯人の罠から逃れたり、逆に犯人を追い詰めたりするものをサスペンスと呼ぶ。一方で、最初は犯人が分からない状況はすべて「ミステリー」というジャンルに入ってしまう。でも、かなり当てずっぽうで推理も進むし、私たちに犯人を突き止められる手がかりも一切ないし、列車の時刻表を使ったものより壮大なトリックもないし…なんてドラマを、私は絶対に「ミステリ」なんて呼ばない。ラブコメや時代劇と同じ、ただのドラマだ。ここまで言い切ると反論されるのは間違いないけど、少なくとも私にとってはそうなのだ。でも、当然そんなことを今、力説する気はない。変人だと思われるのがオチだし、人によっては「危険な発想の持ち主」とさえ受け取られかねない。

「そ…そうでしたか?」

「ええ、ホントに。でも、かわいそうねぇ、あんなものを見てしまって…」

「あ、いえ…それは…」

読みなれているし別に平気なんです、とは言えない。平気なら1時間以上も気絶しないに決まってる。

「でも、かわいそうなのは萌葱くんもよねぇ」

姥山さんはいきなり将弥くんの名前を出した。思わず耳をそばだてる。ついでに思わず聞き返してしまう。

「え?なんで萌葱くんが?…あ」

「そうよ、鏡野さんと付き合っていたでしょ、彼?それに半年前は風読さんとも…」

「えっ!?」

知らなかった。風花と将弥くんが付き合っていた…?

「あれ、雪川さん、知らなかったの?わりと有名だったんだけど…」

小沢木先生にまでそういわれて、私は黙り込んでしまった。私は普段から疾風のことしか考えていないから、他の男の子の動向になんて興味ない。なんて、言い切る自分も自分だけど。

「そうそう、2人が付き合っていることに気がついたときは、みんな大変だったのよねぇ」

「みんな…って?」

なんだか、姥山さんの話はすぐにあちこちに飛んでいってしまう。おそらく彼女にとっては自明のことを話しているからだろう。でも、はじめて姥山さんと雑談を交わす自分にとってはまるで分からない。

「ああ、姥山さんの言うみんなって言うのは、図書委員のことよ」

横から小沢木先生が補足してくれる。

「そうそう、例えば白沢さんね。彼女、萌葱くんの事が今でも大好きだし…」

「ええっ!?」

また私は頓狂な声を出してしまった。つくづくこういう方面の話に疎い自分が、こんなときに思いやられる。

「しばらくホントにショックだったみたいねぇ。今でこそ立ち直っているみたいだけど…あの頃は、どうにかしてでも奪い取ろう、って感じだったのよ」

「そうなんですか…」

確かに合歓ならやりそうだ。私がいわゆる「お嬢様」にもっているイメージに、普段から自分の望む全てのものが手に入っている、というのがある。だから、急に自分の力じゃ手に入らないものが現れて、それをどうしても欲しいと願ったとしたら、そういう人はどんな行動に出るか分からない。私の勝手な憶測ではあるけれど、もしかしたら合歓も…?

「それから風花ちゃんも、図書委員の男たちには人気があったのよ〜。彼女、よく放課後に1人で本を読んでいたのね、向こうの閲覧室で。そのときの熱心な顔つきがすごいかわいかったらしいのよ」

閲覧室、というのも名ばかりでただ机が置いてあるだけだ。とかくこの高校では大げさな名前がつく。時計塔だって「塔」とは言うけれど、校舎の中に含まれている部分もあわせたところで、たったの4階建てだ。まるでアパートみたい。石造りでもなければ塔の中を照らす明かりがランプの灯、なんてこともない。私の考える、塔のイメージ…わたしが真っ先に思い浮かべる塔は「聖アウスラ修道院」のそれだ…からは、程遠い。

そんな批評も一方でしつつ、私はふと思い当たった。風花を慕う図書委員の男子生徒は多いらしい。それなら、さっき屋上で出会った鎖井敏瑠もそうなのだろうか?試しに少し、彼の名前を口にしてみた。

「そういえば、さっき屋上で鎖井くんと会いましたけど…」

「ああ、彼ね。お父さんがデザイナーの…」

やっぱり、彼のお父さんはあの鎖井入策らしい。姥山さんはすっかり饒舌になって話し続ける。

「そうそう、彼も彼女を思い慕っていたと思うわよ。でも彼はなかなか策略家よね」

「さ…策略家、ですか?」

「そうよ〜、思い出したけど、彼なのよ。彼女が何曜日に来て何曜日に来ないか最初に発見したのは」

それを聞くと、何だか複雑な気持ちになった。きっと鎖井くんは、彼女のことを少しでも知りたかったのだろう。私だって疾風には、ちょっぴり同じ想いでいる。でも、知りすぎたくもない。そこがすごく微妙で…もし一線を超えてしまったらストーカー呼ばわりされかねないし…。

「いや〜、熱いメロドラマよね〜」

姥山さんは全くの他人事で話を終わらせてしまった。こんな話をしているところを図書委員に見つけられたらどんな顔をされるだろう。今の話、メロドラマというよりは愛憎劇だ。私が勝手にそう決め付けた時、急に司書室の扉がノックされた。姥山さんと小沢木先生はともかく、私は飛び上がりそうになるくらい驚いた。

「姥山さん、少しよろしいですか?」

思わず嫌な予感がした。あの口調は間違いなく合歓だ。私は彼女が司書室に入ってくるのとほぼ同時に、2人にお礼を言って司書室を出た。