「ねぇ、今から話すのが私の本気の気持ちなんだから…ハヤ、笑ったりしないでよ?」

一応念を押す。当然だけど、茶化されるのは好きじゃない。

「分かったよ。途中で口を挟まないほうがいい?」

「うん…ただ、目はあわせて。ちゃんとハヤが聴いてるか、だけは確認したいから…」

疾風に「バ〜カ」とか言われるかと思ったけど、意外なことに疾風はただ頷いただけだった。もしかしたら、私が無意識のうちにかなり真面目な顔つきになっていたのかもしれない。

「あのね、昨日のことなんだけど…彩芽からメールがあったの。分かるよね、3組の鏡野彩芽」

疾風は無言で一つ頷いた。それを確かめてから、私は話を続ける。

「彩芽からね、メールがあったの。昔、深月高校にこんな噂があったんだよ、って。それがね…いい?」

もう一度疾風の方を見て、私はまた話す。私たちは既に北校舎に入っていて、屋上までの階段を上り始めているところだった。

「新しい年になってから、一番早く深月高校の時計塔に2人で上って、その日のお昼の12時ちょうどに…その、まぁ、時計塔の中にいた2人は永遠に結ばれるっていう…」

私はしどろもどろになりながら、そう告白した。でも、これが本当の「噂」じゃない。本当はその先があるけど、そこまで疾風に面と向かって言う勇気は絶対にない。そんな…12時ちょうどに口付けを交わす、だなんて。私がここで言葉を切っていると、疾風の方から話し始めてくれた。

「ふ〜ん…それで、俺をわざわざ呼び出して、って事?」

「うん…そうなの」

疾風は今、私のことをどう思っているんだろう。こんな時にどうしても、私は疾風の心の中を知りたい、という誘惑に駆られてしまうのだ。ねぇ、疾風?あなたは何を思っているの?お願いだから、いいよって言ってほしい。私がそう思ったとき、疾風が一言だけ、そっと口にした。私の聞き間違いに違いないけど、そのときの私にはこう聞こえたのだ。

「…意味ないよ…」

「…えっ?今、何て言った!?」

私はあわててそう聞き返したのに、疾風は急に別のことに気をとられていた。屋上に出るためのドアのノブをしきりにまわしているのだ。

「あれ?美寛、ドアが開かないんだけど」

私は半分不思議に思い、半分あきれた。屋上へでる外開きのドアは、いつも施錠されていない。だから、ドアが開かないなんて事はないのである。そんな見え透いた嘘でこの場を取り繕うなんて…。

「もう、ウソばっかり!かわってよ!」

私はちょっぴり強引に疾風を脇に押しやり、ドアを開けようとした。ところが、ほんの少し開いただけでその先にドアが進もうとしないのだ。少しだけは開くってことなんだから、ドアが施錠されているわけではない。となると残る可能性は…。

「これ、何かがつかえてるよ、きっと。もう、一体何!?」

私は自分のできる限り乱暴にドアを蹴った。すると、「どさっ」とドアの向こうで何かが倒れる音がした。

「なぁ、美寛…何か倒れたんじゃないか?」

「そうだよね、今の音。きっと扉をふさいでた何かが倒れたんだ。も〜、ホントに何がこんな所に…」

そう言いながら扉を開けようとすると、今度は全く扉が開かなくなった。その様子を見ながら疾風が言う。

「向こうにある荷物が扉を完全にふさいだみたいだ。…どうする?警備員に頼んでみる?」

「え?なんで梓田さんなの?」

「ほら、時計塔に直通の入り口が校舎の中にもあるだろ?普段は入り口から屋上のあるフロアまで閉鎖されてるけど…あそこ、警備員に言ったら通してくれるんじゃないか?」

私は少し考えた。何で疾風はここまでして、屋上に行こうって言うんだろう?私には、思い当たる答えが一つだけあった。そうだ、疾風もさっきの話を本気にしてくれたんだ。やっぱり、あの「意味ないよ」は私の聞き間違いで、ホントは「いいよ」だったんだ!だからちょっと面倒なことをしたって、屋上を通って時計塔に行こうと…。そのことに気がついたとき、私はちょっぴり叫ぶような声で疾風を褒めた。

「うん、そうだね!じゃあ…ちょっとウソついて、鍵を借りてこよう!」

私たちは一度、警備員室のある南校舎へ引き返した。深月高校の警備員は梓田古典という人だ。でも彼はもう60歳をすぎたおじいさんで、警備員という呼称を使うべきかどうかさえ怪しい。でも、いつでも愛嬌のある笑顔を見せてくれるいわゆる好好爺で、そのためか、たいていの教師よりも評判がいい。そんな梓田さん相手にウソをつくのも少し気が引けたけど、やっぱり疾風の方が大事なのでウソをついた。「天文部の友人が北校舎の屋上で冬休みに天体観測をしていたんですけど、持って帰り忘れた道具が北校舎から屋上に出る扉を塞いじゃったらしいんです。だから、時計塔の入り口から屋上に行きたいんですけど…」と言うと、さすがの梓田さんでもちょっと困惑した表情を見せた。しかし、実際に屋上の扉が開かないのを自分で確かめると、私たちにこう「お願い」してきた。

「ありゃ、本当だ。…じゃあ、悪いけど二人とも、見てきてくれるかの?全然掃除をしていないから階段は埃だらけだと思うが…ああ、それでもいいか?ありがと、ありがと」

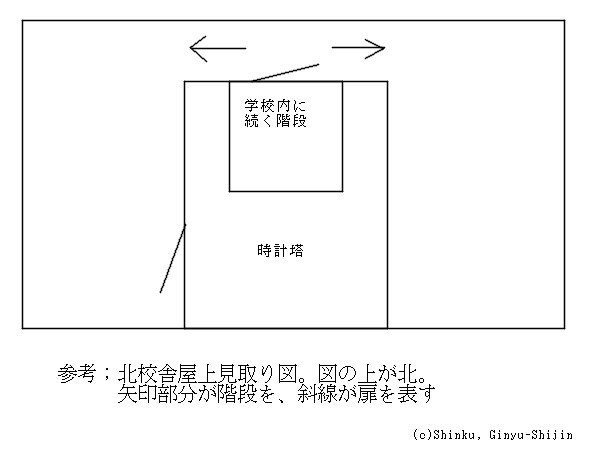

こうして私たちは、北校舎の内側にある入り口から時計塔に入ることになったのである。時計塔への入り口は北校舎の中、私たちが普段使う階段の裏手にある。時計塔と北校舎は、この入り口と屋上の出入り口の2箇所でつながっている。

「確かに…ひどい埃だな…」

時計塔に入った途端に疾風がつぶやく。確かに、床や階段、階段の手すりなど覆えるところ全てを埃が覆いつくしていた。まるでカーペットみたい、なんて上品な比喩はしたくない。ここから螺旋階段とはしごを使って屋上まで行くことになる。私たちはハンカチを口にあて、まるで避難訓練みたいにして階段を上っていった。ああ、白のコートなんて着てくるんじゃなかった…。でも、疾風との「約束」のためなら、コートの一着くらい我慢しなきゃ、と自分に言い聞かせる。それに、コートのボタンはちゃんとして、中のセーターまで埃がつかないようにしたんだし、この建物の壁や床も真っ黒じゃないんだし…なんて冗談を思いつく余裕も残っている。結局はしごを上って屋上と同じ高さの部屋の片隅に出るまで、埃のカーペットは敷かれたままだった。ちなみに、屋上部分の部屋とそこから上の塔の部分はきれいである。なぜならここで休み時間を過ごす生徒も多いことが分かった学校側が、北校舎の屋上とこの時計塔の、校舎の屋上より上の部分まで日々の清掃範囲に含めてしまったからだ。でもこれに異議を唱える生徒はいなかった。今では景色のいい屋上と時計塔は、生徒たちの憧れの清掃場所である。この屋上のフロアはちょっと特殊で、凹の字の形をしている。そして、凹の字のくぼんだ部分に今度は学校側の階段がはめ込まれている(下図参照)。ついでに言うと、時計塔の中でも凹の形をしているのはこのフロアだけだ。他のフロアはいずれも長方形の形をしている。